Oh, Yppies Days!

Gianni De Martino

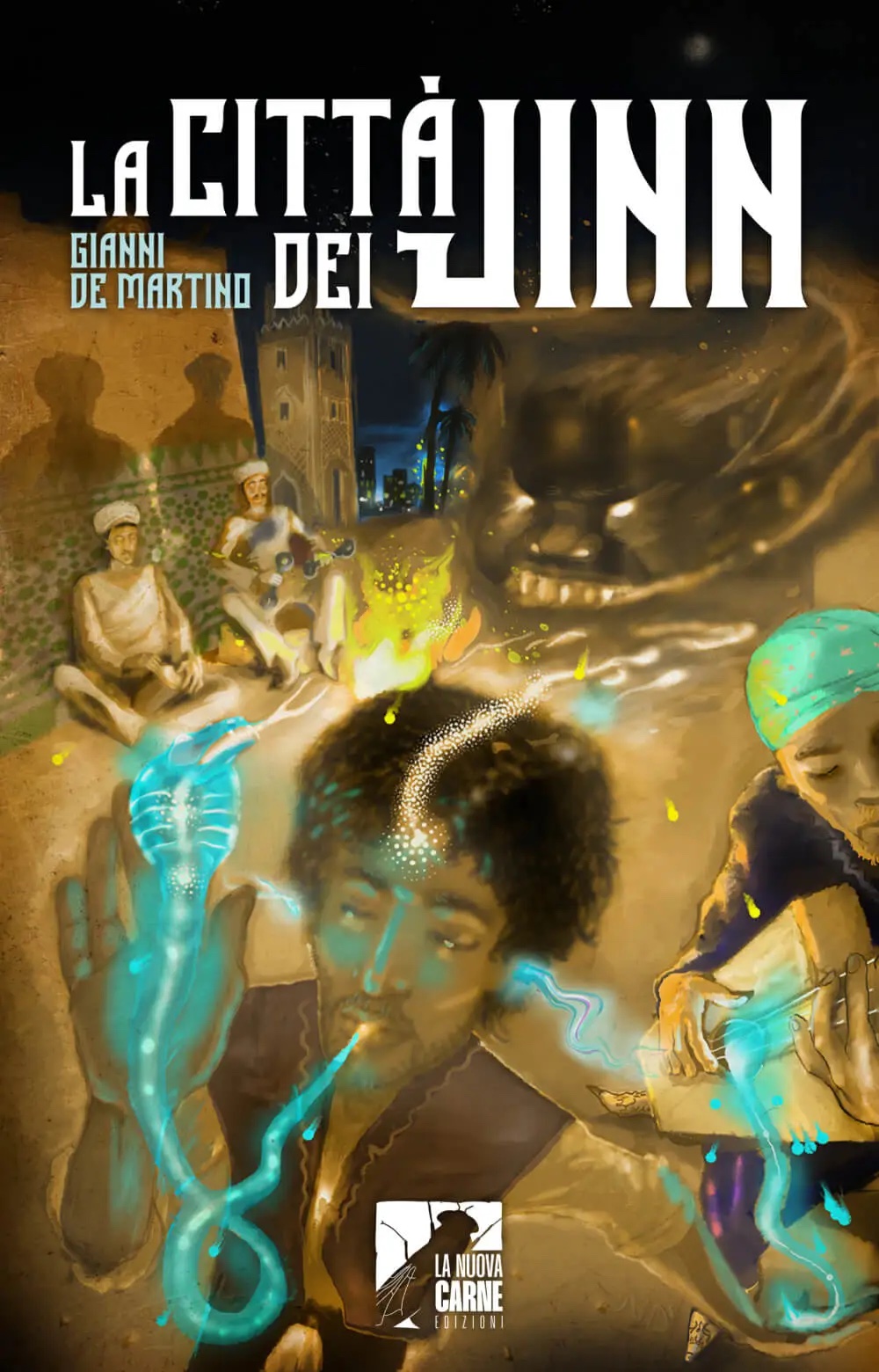

Marrakech, la città rossa, era percorsa da una folla di giovani viaggiatori di tutte le nazioni, o forse di nessuna. Erano nati nella prima metà del Novecento, tra gli anni quaranta e cinquanta, all’ombra di Hiroshima, dello sterminio degli Ebrei in Europa e della paura della guerra fredda e della Bomba. Inalberavano sacchi a pelo, pantaloni a zampa d’elefante e lunghe gonne stampate a fiori enormi, tremendi. Dicevano di essere la generazione che finalmente avrebbe messo fine alla guerra, all’ingiustizia e alla miseria. Erano animati da un costante interesse per sogni e visioni, e un certo timore per il sesso. Da reinventare, dicevano, esplorandolo, non senza momenti di disperazione e angoscia, in tutte le sue possibilità. Eccoci in mezzo una piccola banda più o meno segreta di giovani mutanti. Proprio come diceva l’amico hippie Steven Arnold: «Apparteniamo a uno speciale ordine segreto di creature angeliche e la nostra tribù è una compagnia magica, circondata da un velo. Siamo animali delicati, creature di bellezza ed eleganza, facilmente feribili, quindi dobbiamo unire le forze per ricordarci a vicenda, per stimolare, creare insieme perché nella creazione siamo la luce più felice e più alta del mondo. Prendiamo i doni che ci vengono dati e stupiamo il mondo con la mera-viglia della nostra creatività. È il nostro ruolo». Pervasa da un desiderio dissidente di accomunamento e in opposizione all’ordine morale esistente, la nostra banda di giovani viaggiatori vive nell’underground, secondo un codice primordiale basato sull’inviolabilità dell’amicizia. Era quando nei nostri corpi si covava l’embrione dell’Angelo. Una creatura instabile, ma davvero onnilaterale e gentile, fluida, intrepida e virile, perché avrebbe avuto il coraggio di essere tenera e d’ignorare sia gli insiemi e le leggi che le strutture fisse e contratte. Ecco l’Uomo del Futuro, che qualcuno poi dirà di aver pisciato fuori di sé, mentre l’acido resterà nel sale delle nostre ossa, per sempre. Era quando eravamo tutti belli come te, Äissa, fieri e dritti come lance. Pieni di fiducia e di entusiasmo, credevamo nell’ibou, nella civetta, nell’erba e nei funghi magici. Pensavamo che le utopie si realizzassero, prendevamo per realtà la scintilla dei nostri desideri e superavamo per magia la barriera delle razze, dei sessi, delle lingue e delle classi. Niente tetti intimi o il calore di un focolare. Non avevamo una garçonnière, non ancora, come quella di Yassine. Né una vera casa solida e sicura come quella di tutti gli altri. Eravamo viaggiatori, tra arrivi e partenze da cui erano esclusi pianti e rimorsi. Volevamo sentirci innocenti. “C’est l’espansion des choses infinies”. Niente muri, se non piuttosto un cerchio di tenebre dove le nostre anime pestavano i piedi per andare PIÙ OLTRO di tutto quello che ha la disgrazia di formare attorno a noi spazi ristretti. PIÙ OLTRO, così aveva scritto qualcuno con una bomboletta spray dallo spruzzo fosforescente su un pulmino psichedelico posteggiato davanti all’Hotel Nirvana. Era lì che Äissa e io avevamo preso alloggio. In un riad marocchino di derb Sidi Boulukate, pieno di cimici e scarafaggi, che ai tempi del Protettorato aveva ospitato con maggior decoro ufficiali francesi. Ora era abitato dai figli dei fiori. E gli Aissaoua, gli incantatori di serpenti di piazza Jamaa el Fna, avevano una camera dove depositavano i loro strumenti musicali e ceste di vimini con dentro vipere sdentate e piccoli cobra. *** Tatiana, la moglie del poeta psichedelico Georges Andrews – che in quei giorni era a Tangeri, in carcere – aveva un viso dalla pelle di porcellana, liscia e luminosa. Era la più grande del gruppo, doveva avere sui ventinove-trent’anni, e quindi era considerata già vecchia e naviga-ta. Usava spesso l’espressione “flusso di coscienza”, affermava che la passione è il nostro motore, aveva scritto diversi libri ed era la teorica del gruppo e nostro mentore. Quando ci si ritrovava in cortile distesi sui sacchi a pelo, ci diceva che non si tratta più di reprimere le passioni, ridurle per renderle inoffensive, ma intensificarle in modo da farle servire da legame sociale. Insomma «Fate l’amore, non la guerra!». Uno slogan che bisogna continuamente riattivare e vivere in prima persona, per non farlo decadere nel ridicolo. Parlare d’amore, nell’era dello scatenamento della violenza universale, è una fraseologia, un voto pio, se non vi si vede, attraverso le parole, profilarsi l’orizzonte aurorale di un’altra società, di una nuova concezione dell’esercizio passionale da esplorare in tutte le sue virtualità e la sua molteplicità. Non un sentimento legato al dominio maschile della donna, all’individuo e al suo piccolo io empirico, ma portare il proprio corpo oltre i limiti dell’individualismo e della morale comune per ricollegarlo orgiasticamente e in “stato di possessione” all’universo, perché la nostra natura è cosmica e gli hippie sono cittadini del Cosmo. Diceva anche – con accenni a Fourier, a quell’immoralista di Nietzsche, a René Schèrer e a Pasolini – che c’è una sessualità degli astri, che si ripercuote su quella degli umani, e che la magia dell’universo da ogni parte ci compenetra, solo che è limitata dai nostri cervellini.