Quanto è eversivo parlare di Pace

Anna Maria Turra

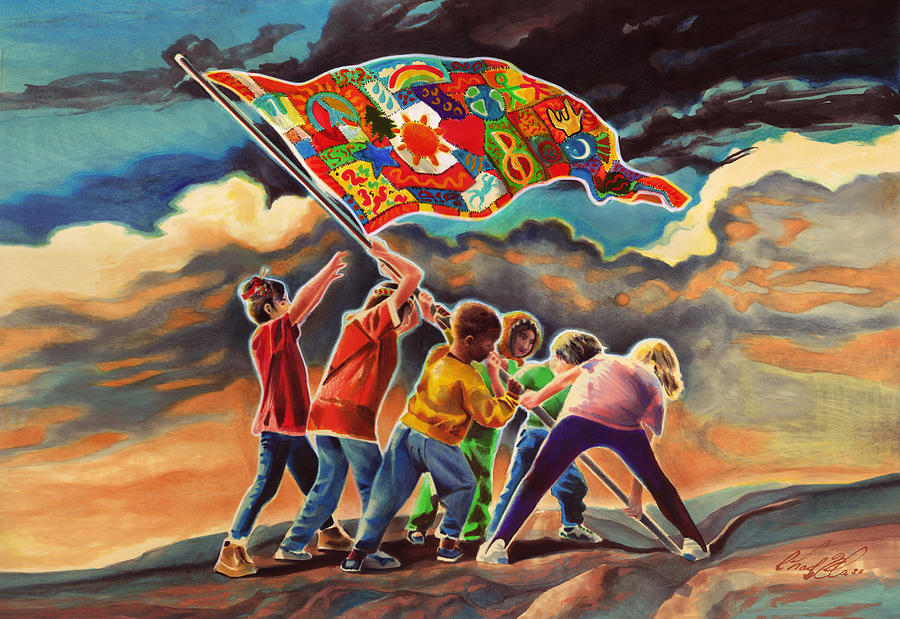

Di ciò che oggi chiamiamo “pace” l’unica cosa che ci è chiara è che non è data per sempre, mentre di ciò che da sempre chiamiamo “guerra” sappiamo che ha a che fare con il rancore. Nella storia la risoluzione dei conflitti armati è “il più drenante” e logorante dei lavori. Nel suo libro La meccanica della pace, Elena Pasquini spiega che la pace ha le sue leggi, meccanismi lenti dove la luce non è solo onda o un elettrone solo una particella, dove la ragione è l’incognita più difficile da definire. La pace è un’architettura di relazioni strutturata a colpi di approssimazioni, esprimenti, tentativi. E grazie alla tenacia di uomini e donne, negoziatori tra i grandi o mediatori nel silenzio di un villaggio, il funzionamento e il successo della pace si scopre di fallimento in fallimento. È il pensiero fisso di chi non si arrende a un mondo in cui ci si uccide a vicenda. È una postura che ha le sue regole fisse, il suo rigore e chiede a ciascuno di non abdicare dal proposito della mediazione. Ma che, nelle innumerevoli variabili che la influenzano, chiede proprio e soprattutto di non cedere al rancore. Sigmund Freud e Albert Einstein a lungo si sono interrogati su come liberare l’uomo dalla fatalità della guerra. «Rispondere a questa domanda è divenuta una questione di vita o di morte per la civiltà da noi conosciuta, eppure, nonostante tutta la buona volontà, nessun tentativo di soluzione è purtroppo approdato a qualcosa». Lo scrive Einstein a Freud, siamo nel 1932. Elena Pasquini, che ha seguito le politiche di sviluppo internazionale dell’Unione Europea da Bruxelles e si è occupata di politiche agricole globali delle agenzie specializzate delle Nazioni Unite, sostiene: «Nessuno si dice a favore della guerra, e in verità in questa idea di conflitto si assiste a un pensiero di guerra come via necessaria per arrivare alla pace, per avere giustizia. Lottiamo per la giustizia, lotta nobile e alta. Ma fare la pace è dolorosa pazienza, una pace compiuta o parziale, che una vittoria militare non garantisce, inizia quando si accoglie l’esistenza dell’altro, il nemico, quando si capisce che nessuno vince tutto e nessuno perde tutto». Sembra facile: anziché dedicarsi alla politica degli armamenti perché non dedicarsi alla politica del disarmo? E se è certo che non può essere unilaterale, è altrettanto certo che l’imperativo si fa più forte in un presente di armi potentissime a cui è stata sottratta la componente umana. La vastità dell’evoluzione tecnologica rende più audace la meccanica della guerra, ma non sarà per questo che ciascuno di noi capirà il potere eversivo che sta nella pace. Dal nostro osservatorio privilegiato, poggiati su un’Europa che da ottant’anni non conosce più la distruzione delle armi sulla maggior parte del suo territorio, mentre intorno divampano incendi, oggi è decisamente il momento di ammettere che lo sapevamo, lo abbiamo sempre saputo: la nostra di pace poggiava sull’alimentazione di guerre più lontane. Invisibili. La nostra di tranquillità è certamente anche il prodotto di nostre colpe e distrazioni. Scalzare questa inerzia è allora il fatto rivoluzionario. È questo attimo di lucidità la nostra chiamata alla pace. Proprio così: allineati alla guerra contro il rancore condotta da quel figlio costretto ad assistere allo stupro della madre, saremo un unico, imbattibile contingente che ha la meglio su ogni guerra. Se confrontiamo gli effetti della guerra con quelli dei periodi di pace, non avremo dubbi: tra i vocaboli guerra-pace quello più forte è il primo; ma è il secondo a essere più potente e, pur nella confusione surreale di un’informazione fuorviante, nelle politiche espansionistiche o nelle smemoratezze di governanti, nelle stragi terroristiche scopriremo quanto il termine pace contenga “sviluppo”, “crescita” intesa come valore, “lume della ragione” che è ben altro dall’avere “ragione” sull’altro. La distruzione totale che Israele sta applicando a Gaza, la trasformazione dell’Ucraina in paesaggio extra-terrestre in breve tempo ci ha anestetizzati, rendendoci un esercito di automi-spettatori immobili. Ma la guerra non è inevitabile e la pace non è un’ipotesi. E come la guerra cambia la semantica di quel posto che prima era una scuola, un campo da calcio o un ufficio postale, così dentro di noi dovremo operare la distruzione totale di vecchi pensieri che ancora asfaltano la nostra volontà: serve un salto di paradigma, qualcosa che trascendendo la solita storia si ancori alla ragione. Un pensiero collettivo che come un salto quantico destrutturi la realtà, costringendola in un’unica, nuova direzione. L’uomo riscopre il suo destino: la filosofia torna a far luce sulle cose e, in un effetto domino, lo stesso farà la musica, l’arte, la medicina, la neuroscienza o la matematica; la pace allora si prospetta come unico territorio da colonizzare che ha la profondità del sapere umano, il peso delle scoperte e ha la dimensione del Pianeta. È un gesto alla portata di tutti, prova ai nostri sensi più profondi che la guerra è un’impostura i cui esiti sono sempre infausti, che la costruzione della pace non è solo sogno ma è un’umanissima scienza sulla quale investire. Occorre capire la logica che al nostro cervello primordiale, solo a quello, appare illogica.

Attualmente centosessanta guerre invadono l’intero pianeta. La guerra distrugge sempre, in maniera definitiva, ma tra le macerie di beni, risorse e storie ci insegna qualcosa su come si può fare la pace. In ogni parte del mondo l’uomo è riuscito a negoziare un accordo, a far cessare la violenza anche solo per un breve tratto di tempo, qualcuno ha lavorato per una riconciliazione; c’è, ovunque, chi è riuscito a far deporre armi a due comunità in lotta. Armistizi, accordi siglati hanno dato il via a ricostruzioni su terre insanguinate. Devastate. Ma la pace non è un “cessate-il-fuoco” e neanche un accordo. E se esiste una meccanica della pace, questa è certamente fatica, impegno incrollabile, vigilanza anche quando un accordo sembra raggiunto o scontato.